愛犬のために、より良いドッグフードへ切り替えたい。そう考える飼い主さんは多いですよね。でも、新しいフードにしたら「お腹を壊さないかな?」「急に変えるのは可哀想?」といった不安が先に立ち、「ドッグフードの切り替え」になかなか踏み出せない方もいるのではないでしょうか。

特に、急なフード変更が原因で愛犬が下痢をしてしまうと、本当に心配になりますよね。私もフード選びや切り替えで悩んだ経験があるので、その気持ちはよくわかります。

でもご安心ください。ドッグフードの切り替えは、正しい方法と適切な期間を知ってさえいれば、愛犬に負担をかけることなく、スムーズに行うことができるのです。

ここでは、愛犬の体に優しく新しいフードに慣れてもらうための具体的な「7日間実践ガイド」から、万が一下痢をしてしまった時の対処法、そして失敗しない新しいフードの選び方まで、詳しく解説していきます。

愛犬の健康な未来に向けた大切な一歩です。正しい知識を身につけて、今日から安心して切り替えをスタートさせましょう!

ドッグフード切り替えの重要性と失敗(下痢)の原因

愛犬のドッグフードを切り替えるとき、期待と同時に「お腹を壊さないかな?」という不安を感じる飼い主さんはとても多いのではないでしょうか。私も新しいフードに切り替えるときは、毎回ドキドキして愛犬の様子を観察していました。

ここでは、なぜフードの切り替えが必要なのか、そして多くの飼い主さんが経験する下痢や軟便といった「切り替え失敗」の主な原因について、論理的に掘り下げていきます。愛犬の体調を守るための第一歩として、まずは基礎知識を一緒に確認していきましょう。

なぜドッグフードを切り替える必要があるのか?

愛犬のフードを切り替える理由は、一つではありません。最も一般的なのは、愛犬のライフステージが変化したときですね。

例えば、子犬が成犬になると、成長期に必要な高カロリー・高タンパクな栄養素から、維持期に適したバランスの取れたフードへと変える必要があります。また、シニア犬になれば、消化機能の衰えや活動量の低下に合わせて、低カロリーで消化しやすいフードが求められます。

他にも、特定の健康状態の変化が理由になることもあります。皮膚や毛艶の改善、特定の食材へのアレルギーが見つかった、体重管理が必要になった、といったケースですね。また、飼い主さんが「もっと品質の良い原材料のフードを与えたい」と考え、栄養学的にグレードアップしたフードを選ぶことも、愛犬の健康を考える上で非常に大切な選択だと思います。

愛犬がフードに飽きて嗜好性が低下した場合も、切り替えを検討する一つのきっかけではないでしょうか。フードの切り替えは、愛犬の健康と幸福度を高めるための、前向きなステップだと捉えてみてください。

ドッグフードの切り替えで愛犬が下痢をする主な理由とは?

ドッグフードを切り替えた途端に、愛犬が下痢や軟便をしてしまうことは、本当に心配になりますよね。その主な原因は、愛犬の消化器系が急激な変化に対応できていないことにあります。

犬の消化器官、特に腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)は、今まで食べていたフードの栄養素の構成(タンパク質、脂質、炭水化物の割合)や、原材料の種類に合わせてバランスを取っています。それが急に新しいフードに変わると、新しい栄養素を分解・吸収するのに適した腸内細菌がまだ十分に増えておらず、消化しきれない栄養素が腸内に残ってしまうのです。

結果として、水分が過剰に吸収されたり、腸の動きが活発になりすぎたりして、下痢として排出されてしまいます。また、新しいフードに含まれる今まで食べたことのない原材料や、添加物に対して、一時的に体が過敏に反応している可能性も考えられますね。特に、脂質の割合が大きく増えたフードは、消化に負担がかかりやすく、下痢を引き起こしやすいとされています。

愛犬の体調を最優先!切り替えを急いではいけない理由

ドッグフードの切り替えを急いではいけないのは、愛犬の体に不必要な負担をかけてしまうからです。急激な変更は、消化不良による下痢や嘔吐といった物理的な体調不良を招くだけではありません。

私たちは人間でも、いきなり食生活をガラッと変えると胃腸の調子を崩してしまうことがあるように、犬も同様です。さらに、体調が悪くなると、愛犬は精神的なストレスを感じてしまうかもしれません。新しいフード=体調が悪くなるもの、というネガティブな印象がついてしまうと、せっかく良いフードを選んでも、その後の食いつきが悪くなるリスクも高まります。

新しいフードにスムーズに移行するためには、消化器官が新しい原材料を「認知」し、「準備」して「適応」するまでの十分な時間を確保することが何よりも重要なんですよ。焦らず、愛犬のペースを最優先してあげたいところです。

「合わない」と判断する前に知っておきたい期間の目安

新しいドッグフードを与え始めて、少し便が緩くなったからといって、すぐに「このフードは合わない」と判断してしまうのは、少し待った方が良いかもしれません。

一般的に、愛犬の体が新しいフードの栄養バランスに慣れるまでの期間は、2週間から1ヶ月程度と言われています。この間に、一時的に便が軟らかくなったり、便の回数が少し増えたりすることは珍しいことではないようです。

特に、高タンパク・高脂質のフードなど、以前のフードと栄養構成が大きく異なる場合は、体が慣れるのにもっと時間がかかることもあります。便の状態が不安定になるのは、腸内細菌叢が新しいフードに対応するために変化している証拠でもあると考えられます。便の状態以外にも、食欲や活動量に大きな変化がないか観察しながら、最低でも2週間は様子を見てみることをおすすめします。

切り替えをスムーズにするための事前準備チェックリスト

ドッグフードの切り替えを成功させるためには、事前の準備が欠かせません。この準備を怠ってしまうと、愛犬に負担をかけてしまう可能性が高まります。ここでは、切り替えを始める前に確認しておきたいチェックリストを提案しますね。

まず、愛犬の体調が万全かを確認してください。予防接種やフィラリア予防などで体調が優れない時期、または旅行や引越しなどの大きなストレスがかかるイベントの直前は、切り替えを避けるべきでしょう。体調が安定しているときを選ぶのが賢明です。

次に、新しいフードの原材料を改めて確認し、愛犬が過去にアレルギー反応を起こしたことのある原材料や、体質的に合わない可能性のある成分が入っていないかをチェックしておきたいですね。もし不安があれば、切り替えを始める前にかかりつけの獣医師に相談しておくのが一番安心できる方法だと思います。

また、切り替え期間中の便の状態を記録できる準備(メモや写真など)をしておくと、万が一体調を崩した際に獣医師へ正確な情報を提供できます。愛犬の健康観察も大切な準備の一つですよ。

愛犬に負担をかけない!ドッグフード切り替えの基本スケジュール

前の章で、フードの切り替えを急いではいけない理由がよく分かったのではないでしょうか。ここからは、愛犬の消化器系に優しく、飼い主さん自身も安心して実践できる具体的な切り替えの「方法」と「期間」について解説していきます。

理想的な切り替えスケジュールを知ってしまえば、もう不安になることはありません。焦らず、愛犬の様子を見ながら一歩ずつ進めていきましょう。

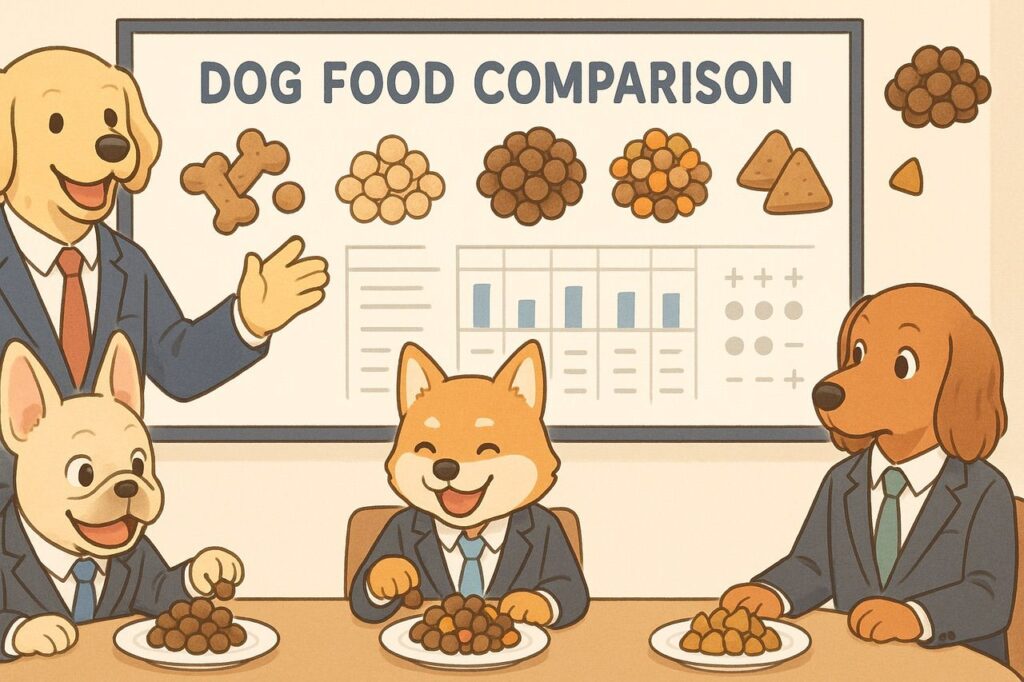

【7日間実践ガイド】ドッグフード切り替えの理想的な割合と進め方

ドッグフードの切り替えで最も一般的で推奨されているのが、7日間かけて徐々に新しいフードの割合を増やしていく方法です。これは、愛犬の腸内環境が新しいフードに適応するために必要な、最低限の期間だとされているようですね。

新しいフードへの切り替えを円滑にするために、目安となる7日間の割合をこちらの表で確認してみてください。

| 経過日数 | 旧フードの割合 | 新フードの割合 | 愛犬の観察ポイント |

|---|---|---|---|

| 1~2日目 | 75% | 25% | 食いつき、特に便の状態(軟便になっていないか) |

| 3~4日目 | 50% | 50% | 軟便や下痢が続いていないか、食欲の有無 |

| 5~6日目 | 25% | 75% | 便が安定しているか、嘔吐などの異常がないか |

| 7日目以降 | 0% | 100% | 完全に切り替えた後の食欲と便の状態 |

この割合を目安に、毎食、旧フードと新フードをきちんと混ぜて与えます。大切なのは、このスケジュールを「絶対」とせず、愛犬の便の状態を見て調整することです。もし3日目に軟便になってしまったら、無理せず2日目の割合(旧75%:新25%)に戻して、便が安定するまで維持することが成功の鍵になりますよ。

7日間よりも長い期間(10日~14日)で切り替えるべきケース

一般的な7日間ガイドをご紹介しましたが、すべての愛犬がこの期間でスムーズに切り替えられるわけではありません。特に、以下のようなケースでは、10日間から14日間、あるいはそれ以上の時間をかけて、さらにゆっくりと切り替えることを強くおすすめします。

まず、もともと消化器系がデリケートで、ちょっとした環境の変化でもお腹を壊しやすい子。次に、アレルギー体質の子や、過去にフード切り替えで下痢をした経験がある子です。また、これまでのフードと新しいフードで、原材料や栄養バランスが極端に異なる場合も、体が適応するのに時間を要します。

切り替え期間を長くすれば、1日あたりの新しいフードの割合の変化がより緩やかになります。例えば、14日間かける場合、最初の4日間は旧フード90%:新フード10%からスタートするなど、愛犬にとっての変化を最小限に抑えることができます。期間が延びるのは手間かもしれませんが、愛犬がストレスなく新しいフードを受け入れるためには、この「ゆとり」が非常に大切だと私は思います。

子犬・老犬などライフステージ別の切り替え期間と注意点

愛犬のライフステージによって、フード切り替え時の注意点や期間の推奨は変わってきます。

子犬は、確かに新しいものへの適応力は高い傾向にありますが、まだ消化器官が未熟なため、急激な変更は避けるべきです。成長を支える上で栄養不足は避けたいので、慎重に7日〜10日をかけて行い、便の状態を細かくチェックしてあげてください。

一方で老犬は、消化機能や代謝機能が衰えており、新しいフードへの適応に時間がかかります。そのため、切り替えは10日〜14日、場合によっては3週間など、非常に長い期間をかけて行うことが推奨されます。新しいフードが「シニア犬用」であれば、消化吸収率が高く作られている場合が多いので、その特徴を活かしつつも、愛犬の負担にならないよう、特に時間をかけてゆっくりと進めてあげてください。

持病があったり、獣医師から特別な食事(療養食など)を指示されている場合は、自己判断でフードを変更するのではなく、必ず事前にかかりつけの獣医師に相談してから進めるようにしてくださいね。

切り替え期間中に愛犬の便をチェックするポイント

切り替えが順調に進んでいるかどうかを判断する最も重要なサインは、愛犬の「便」の状態です。単に「軟らかくなった」だけでなく、「形状」「色」「臭い」「頻度」の4つのポイントをチェックしましょう。

理想的なのは、掴みやすいバナナのような形状で、明るい茶色の便です。切り替え初期に少し便が軟らかくなる(軟便)程度であれば、許容範囲であることが多いですが、便が水のように流れ、排泄回数が明らかに増えるような「下痢」になってしまったら、それは消化器系に負担がかかりすぎているサインです。

もし下痢の兆候が見られたら、すぐに新しいフードの割合を一旦減らし、便が安定するまでその割合を維持しましょう。切り替え期間中は、毎日便の状態を観察し、変化があれば遠慮なくスケジュールを「巻き戻す」という柔軟な対応が、失敗を防ぐ大切なコツですよ。

フード切り替えが失敗に終わってしまうNG行動集

愛犬のために良いフードを選んでも、切り替え方法を間違えると、かえって体調を崩してしまい、新しいフードへの移行が「失敗」に終わってしまうことがあります。いくつか代表的なNG行動を知っておきましょう。

NG行動その1:便が軟らかくなったらすぐに切り替えを中止する。

先述したように、一時的な軟便は体が適応しようとしている変化かもしれません。すぐに諦めてしまうと、愛犬はいつまでたっても新しいフードに慣れることができません。獣医師に相談するほどではない軽度の軟便であれば、割合を「戻して様子を見る」姿勢が大切です。

NG行動その2:フードを混ぜずにいきなり新しいフードだけを与える。

これは、消化器官に最も大きなショックを与える行為です。新しいフードがどんなに良いものであっても、この方法では高確率で下痢や嘔吐を引き起こしてしまいます。

NG行動その3:切り替え中にオヤツやトッピングを頻繁に変える。

切り替え期間は、どのフードが愛犬の体に影響を与えているかを正しく判断するため、できる限り食事以外の要素(オヤツやサプリメントなど)は変えない方が良いでしょう。原因が特定しにくくなり、問題の解決を遠ざけてしまうかもしれません。

何より、飼い主さんの「焦り」が、愛犬へのプレッシャーになってしまうこともあります。リラックスして、愛犬のペースに合わせて切り替えを進めることが、失敗しないための最大の秘訣だと私は思います。

もし愛犬が下痢をしてしまったら?緊急時の対処法と判断基準

どれだけ慎重にドッグフードの切り替えを進めていても、愛犬の体質やその時の体調によっては、残念ながら下痢をしてしまうことがあるかもしれません。そんな時、飼い主さんがパニックにならず、落ち着いて正しい対処ができるかどうかが非常に重要になります。

ここでは、単なる一時的な軟便なのか、それともすぐに病院へ行くべき危険なサインなのか、その判断基準と具体的な応急処置について解説していきますね。

切り替え中に起こる「軟便」と「下痢」の違いと見分け方

まず、切り替えの過程でよく見られる「軟便」と、すぐに注意が必要な「下痢」の違いを把握しておきたいですね。便の状態を観察する際のポイントは、「便の形状が残っているかどうか」です。

軟便とは、便の形は残っているものの、掴もうとすると柔らかく崩れてしまう状態を指します。これは、新しいフードを消化しようと腸内環境が調整している一時的な変化であることが多いようです。愛犬に元気があり、食欲もあるなら、切り替えの割合を前の段階に戻して様子を見ることが可能です。

一方で下痢は、便が水っぽく、完全に液状であったり、ほとんど形状を保っていない状態を指します。特に排泄回数がいつもより頻繁で、お尻周りが汚れてしまうような場合は、消化器系が悲鳴を上げているサインかもしれません。このような下痢が続いた場合、切り替えを一旦ストップし、旧フードに戻すなどの迅速な対応が必要です。

一時的な軟便・下痢の際の正しい対処法

軽度の軟便や、たまに水っぽい便が見られた程度であれば、まずは切り替えのスケジュールを「巻き戻す」のが最も安全な対処法です。

もし新フードを50%与えている段階で軟便になったのなら、無理せず新フードの割合を25%に戻し、便が正常な状態に戻るまでその割合を1~2日維持しましょう。愛犬の体が新しい栄養バランスに「慣れる」時間を確保してあげることが大切です。

もし下痢が数回続き、食欲が少し落ちているようであれば、かかりつけの獣医師に電話で状況を説明するのが確実です。獣医師から、一時的に消化器官を休ませるための絶食(半日〜1日程度)や、消化に良い食材(脂肪分の少ない鶏むね肉を茹でたもの、カボチャなど)を少量与えるといった指示があるかもしれません。自己判断で絶食させるのは危険な場合もありますので、必ずプロの意見を聞くようにしてくださいね。

すぐに獣医師に相談すべき危険な下痢のサイン

愛犬の便の状態を観察している中で、以下のようなサインが見られた場合は、単なるフード切り替えの失敗ではなく、すぐに動物病院に連絡し、受診すべき危険な状態である可能性が高いです。

特に注意したいのは、便に鮮血や粘膜が混じっている場合です。これは腸壁が傷ついている可能性を示唆します。また、下痢だけでなく頻繁な嘔吐を伴う場合や、愛犬がぐったりとして元気がない、食欲が完全にない、または高熱があるなどの全身症状を伴う場合も緊急性が高いと言えるでしょう。

脱水症状(愛犬の背中の皮膚を軽くつまんでみて、すぐに戻らずゆっくりと元に戻る状態)が見られる場合も非常に危険です。これらの症状は、フード切り替え以外の重篤な病気(感染症や内臓疾患など)が隠れている可能性もあるため、「様子見」はせずに、迷わず獣医師に相談してください。命に関わることですから、少しでも不安を感じたら受診することが大切だと私は思います。

下痢以外にも注意したいフード切り替え時のサイン(嘔吐・食欲不振など)

フードの切り替えで体調不良が起こるのは、下痢だけではありません。消化器系が新しいフードを「受け付けない」場合、嘔吐という形で現れることもあります。特に、フードを食べた直後や数時間後に嘔吐が見られた場合は、そのフードへの適応が難しいのかもしれません。

また、新しいフードの嗜好性が合わず、急に食欲不振になることもあります。これは体調不良だけでなく、単に味が気に入らないという可能性もありますが、切り替え期間中は食欲の有無もしっかりと観察する必要があります。

まれに、新しいフードに含まれる原材料に対してアレルギー反応を示し、皮膚の赤みやかゆみ、体を頻繁に掻くといったサインが出ることもあります。これらの症状も、切り替えを一旦中断し、原因を突き止めるための重要なサインだと捉えてください。

下痢の原因がフード切り替え以外にある場合の可能性

ドッグフードを切り替えている時期に下痢が起こると、「やっぱりフードが原因だ」と決めつけてしまいがちですが、必ずしもそうとは限りません。愛犬の体調不良には、さまざまな要因が絡んでいることもあります。

例えば、季節の変わり目や、来客、家族構成の変化といったストレスや環境の変化によって、犬はお腹を壊しやすいと言われています。また、拾い食いをしてしまった、寄生虫に感染していた、またはウイルス性・細菌性の感染症にかかっているなど、病気が原因である可能性も無視できません。

切り替え期間中であっても、便に異常が見られたら、直近数日間の愛犬の行動や環境、普段の食欲など、フード以外にも何か変化がなかったかを冷静に振り返ってみることが、正しい原因究明に繋がるかもしれません。愛犬の健康状態を総合的に判断する視点を持つことが大切ですね。

新しいドッグフードを選ぶ前に知っておきたい賢い選び方5つのポイント

ドッグフードの切り替え方を知ったところで、今度は肝心要の「新しいフード」をどうやって選ぶかという問題に移りましょう。世の中には本当にたくさんのドッグフードがありますから、どれを選べばいいのか迷ってしまいますよね。私も新しいフードを選ぶたびに、パッケージや宣伝文句とにらめっこしていました。

ここでは、愛犬の健康と幸福のために、あなたが自信を持ってフードを選べるようになるための、中立的で賢い選び方の基準を5つのポイントに分けてご紹介します。

ポイント1:愛犬の年齢・活動量に合ったカロリーと栄養バランスを確認

ドッグフード選びの基本は、愛犬の「ライフステージ(年齢)」と「一日の活動量」に合っているかどうかです。

例えば、活発な子犬は、成長のために高カロリーで、骨や筋肉を作るためのタンパク質、カルシウムなどが豊富に含まれたフードが必要です。一方で、散歩の時間が短くなってきたシニア犬には、消化器官への負担を減らし、肥満を予防するために低カロリー・低脂肪のフードが適していることが多いようです。

パッケージに「総合栄養食」と記載があり、AAFCO(米国飼料検査官協会)などの栄養基準をクリアしていることは、栄養バランスが整っているため安心できる一つの目安になります。愛犬が一日どのくらい動いているかを考えて、適切なカロリー設計のフードを選ぶことが、健康維持の土台になりますよ。

ポイント2:アレルギー物質や体質に合わない原材料が含まれていないかチェック

愛犬のフードを変える理由の一つに「アレルギー対策」を考えている方もいるのではないでしょうか。食物アレルギーの主な原因となることが多いのは、牛肉、鶏肉、卵、乳製品、小麦など、犬が日常的に食べているタンパク源だと言われています。

新しいフードを選ぶ際は、パッケージ裏面の原材料表示を必ず確認してください。記載されている順番は、含まれている量が多いものから順に並んでいます。つまり、最初に記載されているものがそのフードの主要原料ということですね。

もし愛犬が特定の食材にアレルギーを持っていたり、以前に体質に合わなかった経験がある場合は、その食材が主要原料になっていないか、含まれていないかを慎重にチェックしましょう。また、不要な着色料や香料といった人工的な添加物は、可能な限り避ける視点を持っておきたいところです。

ポイント3:無添加・グレインフリーなど安心感のある品質基準で比較

近年、ドッグフード選びでは「グレインフリー(穀物不使用)」や「ヒューマングレード(人間が食べられる品質の原材料を使用)」といった品質基準が注目されています。これらの基準は、飼い主さんに「安心感」を与えてくれますね。

グレインフリーは、犬が消化しにくいとされる小麦やとうもろこしなどの穀物を不使用にしたフードですが、すべての犬に必要というわけではなく、穀物アレルギーを持つ犬や消化器が弱い犬に特に適しているとされています。穀物の代わりに使われている原材料(豆類や芋類など)が愛犬の体質に合うかどうかも考慮する必要があるようです。

「無添加」に関しても、どの添加物(保存料、着色料など)が無添加なのかを具体的に確認することが大切です。安心感を基準にするのは良いですが、その基準が愛犬の健康に本当に役立つのか、冷静に見極める目を持つことが、賢い選択に繋がります。

ポイント4:嗜好性が高く、愛犬が喜んで食べてくれるか口コミで確認

どんなに栄養バランスが完璧なフードを選んでも、愛犬が食べてくれなければ何の意味もありません。フードの「嗜好性(食いつきの良さ)」は、選び方の中でも非常に重要なポイントの一つだと私は考えます。

フードのウェブサイトや販売店の情報だけでなく、実際にそのフードを与えている飼い主さんの口コミやレビューをチェックしてみるのが有効な手段です。特に、「食いつきが悪かった犬でもよく食べた」といった具体的な経験談は、参考になるのではないでしょうか。

また、最初から大袋を購入するのではなく、お試しサイズやサンプルパックを用意しているメーカーを選ぶのも一つの賢い方法です。まずは少量から試してみて、愛犬が喜んで食べてくれるかどうかを確認してから本格的に切り替える準備を進めたいですね。

ポイント5:粒の大きさや硬さが愛犬の顎や歯に適しているか確認

フードの栄養素や原材料にばかり目が行きがちですが、愛犬の「食べやすさ」を決める粒のサイズと硬さも非常に大切なポイントです。

例えば、超小型犬やマズルの短い犬種(パグ、ブルドッグなど)は、大きすぎる粒だと食べにくく、丸呑みしてしまう可能性があります。逆に、大型犬には、しっかりと噛んで満腹感を得られるよう、ある程度大粒のフードが適している場合が多いようです。

また、歯が弱くなってきた老犬や、歯周病などの問題を抱える犬には、硬すぎるドライフードは負担になることがあります。お湯でふやかすことができるか、または最初からウェットフードやソフトドライフードを選ぶ必要があるかもしれません。愛犬が無理なく、そして安全に食べられる形状であるかどうかを想像しながら選んでみてください。

ドッグフードの切り替えに関するQ&A:よくある疑問を解消

ここまで、フード切り替えの基本やトラブル対処法についてお伝えしてきましたが、実践を目の前にすると、細かな疑問が次々と出てくるのではないでしょうか。ここでは、飼い主さんからよく聞かれる質問や、ちょっと特殊なケースでの切り替え方法についてQ&A形式で解説していきます。あなたの疑問解消のお手伝いができれば嬉しいです。

ウェットフードからドライフードへの切り替えは可能?逆は?

はい、ウェットフードからドライフードへの切り替えも、ドライフードからウェットフードへの切り替えも可能です。ただし、それぞれに少し注意点があります。

ウェットからドライへの切り替えは、ウェットフードの嗜好性の高さに愛犬が慣れている場合、ドライフードを嫌がってしまう可能性があります。最初はドライフードを少しぬるま湯でふやかして、匂いを立たせてあげると、食いつきが良くなるかもしれません。また、旧ウェットフードを少量(ごく少量ですよ)混ぜて、徐々にドライフードのみに慣らしていく工夫も必要になるでしょう。

ドライからウェットへの切り替えは、嗜好性が高いため比較的スムーズに進むことが多いのですが、急激な水分摂取量の増加やカロリーバランスの変化で便が軟らかくなることがあるようです。やはり基本の7日間スケジュールを守り、愛犬の便の様子を見ながら慎重に切り替えることが大切です。

ふやかしフードが必要な場合の切り替え方法

子犬や老犬、あるいは歯の治療中で硬いものが食べられない犬など、ふやかしフードを与える必要がある場合も、基本的な切り替えのルールは変わりません。

まず、新旧両方のフードを、それぞれいつも通りにふやかした状態で混ぜ合わせます。そして、このふやかした状態のフードを、7日間スケジュール(75%対25%、50%対50%など)で徐々に新フードの割合を増やしていくのです。

ふやかす際のお湯の温度は、熱すぎると栄養素が壊れてしまう可能性があるので、人肌程度(40度前後)のぬるま湯を使うのが一般的とされています。メーカーによっては推奨温度が異なる場合もあるので、確認しておきたいですね。愛犬が食べやすい硬さになるよう、ふやかす時間も調整してあげてください。

多頭飼いの場合、フードは一斉に切り替えるべき?

多頭飼いをしている場合、「全員分を一気に新しいフードに変えたい」という気持ちもわかりますが、原則として犬ごとに個別のスケジュールを組んで切り替えるべきだと私は思います。

なぜなら、犬によって消化機能の強さや、新しいフードへの適応スピードは全く異なるからです。例えば、A犬は問題なくても、B犬は下痢をしてしまうということが起こり得ます。もし一斉に切り替えてしまうと、誰が原因で体調を崩したのか、原因の特定が難しくなってしまいます。

切り替え期間中は、食事を与える場所や食器を分けたり、食べ終わるまで見守ったりして、他の子のフードを誤って食べないように注意を払うことが大切です。それぞれの愛犬の便の状態を個別にチェックして、その子に合ったペースで進めてあげましょう。

おやつやトッピングも切り替えに影響する?

はい、大いに影響する可能性があります。フードの切り替え中は、愛犬の体が新しい栄養バランスに適応しようと頑張っているデリケートな時期です。

この期間に、普段与えていない新しい種類のおやつや、高カロリーなトッピングを始めてしまうと、軟便や下痢の原因がフードなのか、それともおやつ・トッピングなのかがわからなくなってしまいます。原因の切り分けができなくなると、正しい対処が遅れてしまうかもしれません。

そのため、切り替え期間中は、できる限りおやつやトッピングは普段通り(あるいは一時的に控える)にし、食事以外の要素を一定に保つことが推奨されています。もし、どうしても何かトッピングをしたい場合は、愛犬がいつも食べ慣れていて、消化が良いとされる食材(例えば、茹でたササミやキャベツなど)を、ごく少量だけにしておくのが無難でしょう。

愛犬が新しいフードを食べてくれない時の具体的な対策

新しいフードを混ぜた途端、「プイッ」とそっぽを向かれてしまうと、飼い主さんとしてはガッカリしてしまいますよね。食いつきが悪い場合は、以下の具体的な対策を試してみてください。

1. 香りを立たせる:

ドッグフードは嗅覚で判断することが多いため、少しぬるま湯でふやかしたり、レンジで軽く温めたりして、香りを強くしてあげると食べてくれることがあります。

2. 食事時間を短く区切る:

食器を床に置いて10分程度経っても食べない場合は、すぐに食器を片付けてしまいましょう。これを繰り返すことで、「今食べないとなくなってしまう」という適度な空腹と緊張感を生み出し、食欲を刺激する効果があると言われています。ただし、これは元気がある犬に限ります。

3. いつものフードの匂いをつける:

新しいフードの粒を、旧フードが入っていた袋の中に少し入れて、匂いだけを慣らすという方法もあります。新しいフードを警戒している犬に有効な方法かもしれません。

もし、これらの工夫をしても2日以上全く食べない、または水も飲まないといった場合は、単なる食いつきの問題ではなく、体調不良の可能性もありますので、速やかに獣医師に相談するようにしてくださいね。

切り替え先に選ばれている!人気のドッグフード比較と特徴

「賢い選び方」のポイントがわかったら、次は具体的な商品に目を向けてみましょう。市場にはたくさんのドッグフードがありますが、特に飼い主さんの口コミ評価が高く、切り替え先として人気を集めている有名なフードをいくつかピックアップしてご紹介します。

もちろん、最終的にどのフードを選ぶかは愛犬の体質や嗜好性次第ですが、ここでは中立的な視点で、それぞれのフードが持つ強みや特徴を比較しますので、あなたのフード選びの参考にしていただければ幸いです。

【グレインフリーの代表格】カナガンとモグワンの特徴比較

近年、特に健康志向の高い飼い主さんの間で人気を集めているのが、イギリス発祥のカナガンとモグワンという二大ブランドではないでしょうか。どちらもグレインフリー(穀物不使用)を徹底しており、高タンパク・低炭水化物の傾向にあるのが特徴です。

カナガンは、チキンを主原料とし、肉の配合比率が高いことが強みです。愛犬の祖先であるオオカミの食性に近づけたというコンセプトがあり、食いつきの良さで高い評価を得ています。全犬種・全年齢に対応しているため、ライフステージが変わっても継続しやすいというメリットがありますね。

一方のモグワンは、チキンとサーモンをバランス良く配合し、そこに野菜やフルーツも豊富に加えているのが特徴です。カナガンよりも脂質やカロリーが抑えめで、栄養バランスと美味しさの両立を目指している印象です。どちらも高品質な原材料にこだわって作られているため、迷ったら、愛犬が「肉派」か「魚も好き」かで決めるのも一つの手かもしれません。

【国産・安心を追求】人気の国産プレミアムフードの強み

海外産プレミアムフードの人気が高まる一方で、日本の気候や犬の体質、そして飼い主さんの「安心感」を追求した国産のプレミアムフードも注目を集めています。

国産フードの最大の強みは、新鮮さにあると私は思います。海外からの輸送に時間をかける必要がないため、製造から手元に届くまでの期間が短く、鮮度を保ちやすいのですね。また、日本の犬が消化しやすいように、あえて穀物を使用(小麦を除く)したり、日本の風土で育った原材料を採用したりと、きめ細やかな配慮がなされているブランドが多いようです。

例えば、UMACAのように九州産の原材料にこだわり、ヒューマングレードの品質を謳うブランドや、コノコトトモニのように特定の犬種や体質を考慮したラインナップを持つブランドなどがあります。小分けパックになっているものが多く、フードの酸化を防ぎたい飼い主さんにとっては、大きなメリットになるのではないでしょうか。

【アレルギー対応・体質別】動物性タンパク質の種類で選ぶフード

愛犬が特定の動物性タンパク質にアレルギーを持っている場合や、今までのチキン主体のフードから切り替えたい場合には、主原料のタンパク質の種類で選ぶことが非常に重要になります。

アレルギーの原因になりにくいとされるラム肉や、独特の風味を持つ馬肉、DHAやEPAが豊富な魚(サーモンなど)を主原料としたフードが人気を集めています。例えば、アカナはチキン、ラム、魚など様々なタンパク源のラインナップが豊富で、愛犬に合ったものを選びやすいですね。また、アランズナチュラルドッグフードのように、ラム肉と少数の野菜のみで構成されたシンプルな原材料のフードは、原因不明の体調不良がある場合に原因を切り分けやすいというメリットもあるようです。

特定のタンパク源のみをローテーションで与えることで、愛犬が飽きずにさまざまな栄養素を取り入れられるという考え方もあります。愛犬の体質に合わせて、慎重にタンパク質を選んであげたいところです。

ドッグフードを比較する際に注目したい「コスパ」の考え方

人気フードは、スーパーなどで売られている安価なフードに比べて価格が高い傾向にあるため、「家計に負担がかかるな」と感じる方もいるかもしれません。しかし、ドッグフードの「コストパフォーマンス(コスパ)」は、単純な価格だけで判断すべきではないと私は考えます。

本当に大切なのは、「一日の給与量あたりの単価」で比較することです。高品質なプレミアムフードは、消化吸収率が高く、少量で必要な栄養が摂取できるように設計されているため、結果的に一般的なフードと一日の費用が変わらない、あるいは安くなるケースも意外とあるのですよ。

また、質の良いフードを与えることで、愛犬の健康が維持され、体調を崩しにくくなれば、将来的な動物病院での医療費の削減にもつながります。高品質なフードへの投資は、愛犬の健康という最大の利益を生み出す、「長期的なコスパ」だと捉えてみるのはいかがでしょうか。多くのメーカーが提供している定期購入サービスを利用して、割引価格で購入するのも賢い方法の一つだと思います。

まとめ:ドッグフードの切り替えは愛犬のペースで焦らず行うことが成功の鍵

ドッグフードの切り替えについて、その重要性から具体的な7日間ガイド、そしてトラブル対処法まで、詳しく解説してきました。

最も大切なことは、愛犬のペースに合わせて焦らず行うということです。一般的に推奨される7日間という期間はあくまで目安です。便の状態を毎日観察し、軟便になったら前の割合に戻すという柔軟な対応が、愛犬の消化器官に優しく、結果的に切り替えを成功させる一番の近道になるでしょう。

もし切り替え中に下痢などのトラブルが起こっても、慌てずに落ち着いて便の状態を確認し、危険なサインが見られたらすぐに獣医師に相談してください。正しい知識があれば、もう不安に感じる必要はありません。

新しいドッグフードへの切り替えは、愛犬の健康な体と満たされた食生活に向けた、前向きな「投資」です。この記事を参考に、自信を持って愛犬にぴったりのフードを選び、スムーズな切り替えを実践してみてくださいね。

この記事を読んだあなたへ:愛犬の食生活を豊かにする関連情報

ドッグフードの切り替えは、愛犬の健康にとって大切なステップです。しかし、愛犬の食生活を豊かにするために知っておきたいことは、切り替え方法以外にもたくさんあります。

「このフード、本当に愛犬に合っているのかな?」という疑問や、「もっと食いつきを良くするには?」といった悩みを解決する、関連する記事をいくつかご紹介します。これらの知識を合わせて活用することで、愛犬との食生活をもっと充実させていきましょう。

愛犬の食欲や健康をもっと引き出すための知識

新しいドッグフードへの食いつきを良くしたい、あるいは、毎日の食事にちょっとした変化をつけたいとお考えなら、トッピングの知識が役立ちます。

「いつものごはんに一工夫!愛犬が喜ぶ「ちょい足し」トッピングアイデア集」では、安全でおいしいトッピングの具体的なアイデアを紹介しています。愛犬の食事の楽しみをさらに広げてあげてください。

また、どんなに良いフードでも、量が間違っていると健康を損ねてしまいます。愛犬の適正な体重と活動量に合わせて、正しい食事量を把握することは非常に重要です。「ドッグフードの適正量、ちゃんと計ってる?愛犬の健康を守る食事量の計算方法」を参考に、愛犬の健康維持に役立ててみてください。

ドッグフードの品質と安全を守るための実践ガイド

せっかく高品質なフードを選んでも、保存方法が間違っていると風味が落ちたり、酸化してしまったりすることがあります。フードの鮮度と安全を保つための正しい知識は欠かせません。

「ドッグフードの正しい保存方法|開封後の風味と安全を守るためのポイント」を読んで、フードの品質を最後まで守るための工夫を実践しましょう。

また、旅行や帰省の際に「いつものフードをどう持っていくか」という悩みもありますよね。切り替えの時期でなくても、環境が変わると愛犬の食事が乱れがちです。「旅行やお泊まりのドッグフードどうしてる?持ち運びの工夫と注意点」では、外出時のフード管理のコツを紹介しています。

食べ方の工夫で愛犬の食生活をサポート

子犬や老犬、歯が弱い犬にとって、ドライフードは硬くて食べにくいことがあります。そんな時、「ふやかす」という一手間が愛犬の食生活を大きく変えてくれます。

「ドッグフードの「ふやかし方」完全マスター!メリットと正しい手順を解説」では、正しいふやかし方とそのメリットを詳しく解説していますので、愛犬が食べやすくなるよう工夫してあげてくださいね。